发布日期:2025年08月21日

红色革命圣地 中原抗战摇篮

——寻访“小延安”竹沟的烽火印记

确山竹沟革命纪念馆。 资料图片

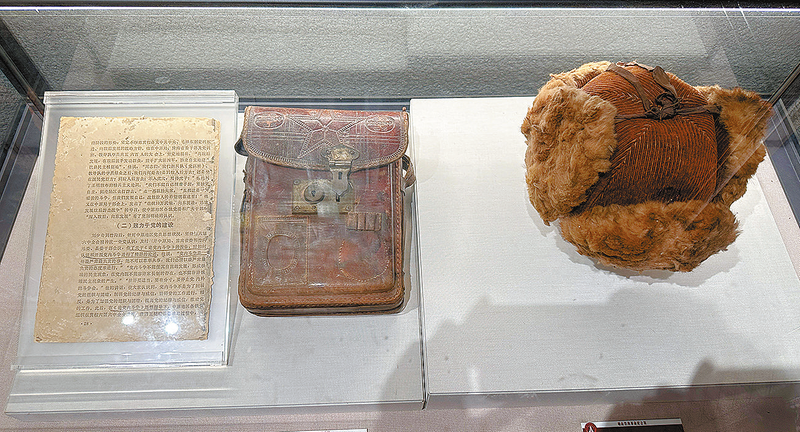

刘少奇戴过的帽子和李先念使用过的公文包。 本报记者 王家恒 摄

刘少奇戴过的帽子和李先念使用过的公文包。 本报记者 王家恒 摄

位于确山竹沟的中共河南省委旧址。本报记者 王家恒 摄

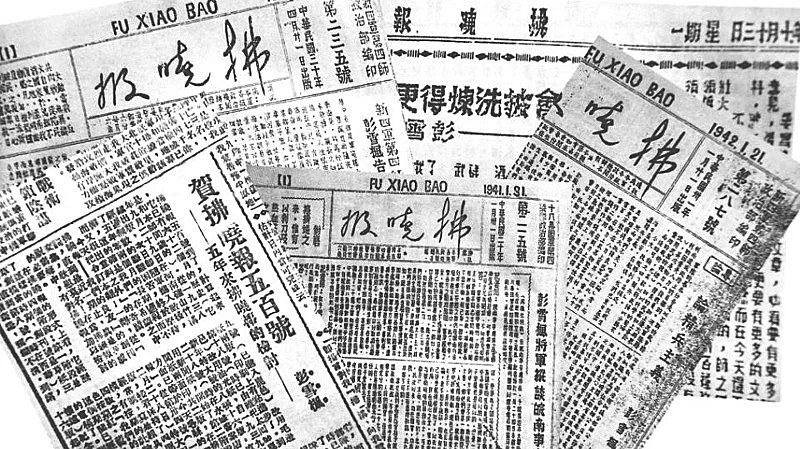

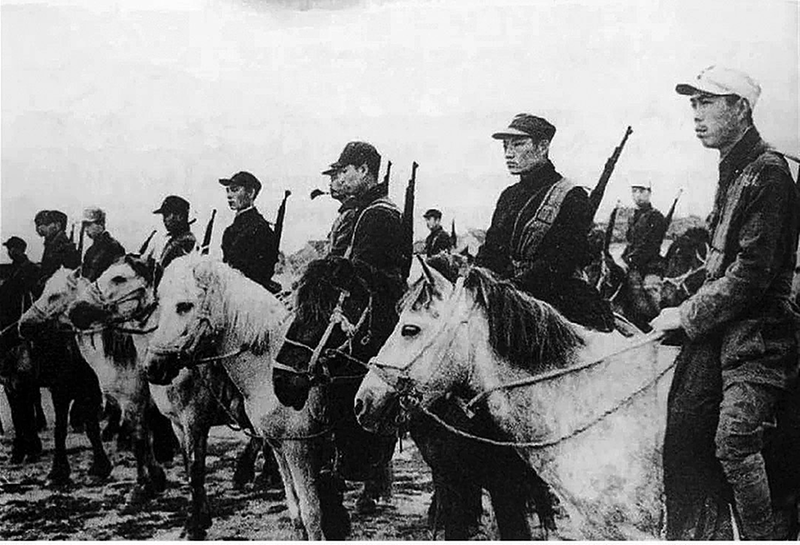

拂晓剧团、《拂晓报》和骑兵团,被称为彭雪枫的“三件宝”。 (资料图片)

拂晓剧团、《拂晓报》和骑兵团,被称为彭雪枫的“三件宝”。 (资料图片) 从确山暴动的星火初燃到刘店秋收起义的号角吹响,从豫南人民抗日军独立团的浴血奋战到中共鄂豫边省委的红旗高扬,从中共河南省委的战略扎根到中共中央中原局的运筹帷幄——这片浸润着红色基因、承载着光荣使命的土地,在烽火激荡的革命岁月中始终挺立潮头,写下浓墨重彩的篇章。

中共鄂豫边省委打开豫南抗战新局面

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。在中国共产党的领导和号召下,全国出现空前的抗日救亡怒潮。

在豫南地区这片红色热土上,中共鄂豫边省委和红军游击队坚决贯彻执行中央的正确方针、路线,为抗日民族统一战线在豫南的实现而斗争。

为全面了解新形势,时任中共鄂豫边省委组织部部长的周骏鸣奉命到达延安。党中央对豫南红军游击队和豫南桐柏山区红色游击根据地十分重视。朱德总司令亲自接见了周骏鸣,听取关于鄂豫边区党和军队坚持斗争情况的汇报。随即,中共中央派胡龙奎为中央代表随周骏鸣赴鄂豫边区,加强党组织和军队的领导,打通与鄂豫皖红二十八军的联系,改变豫南红军孤军作战的局面。

同年7月,中共鄂豫边省委在泌阳碾盘沟召开省委会议,全面落实中央指示。此次会议成为豫南抗战的“转折点”,使中共鄂豫边省委和红军游击队统一了思想,明确了斗争方向,为鄂豫边地区党和抗

日武装的发展,实现党中央在新的历史时期内提出的方针、路线、政策,开创这一地区抗战新局面,奠定了组织、思想基础。

鄂豫边省委领导下的革命斗争和根据地建设,如创建游击队、开展游击战争等,不仅扩大了党的影响力,还为抗日战争时期豫南根据地的形成奠定了坚实基础。

1937年12月,鄂豫边省委改为鄂豫边特委,1938年1月改建为豫南特委,隶属河南省委。至此,鄂豫边省委完成了其历史使命。

中共河南省委筑牢中原抗战新支点

1938年5月19日徐州失守后,日军即沿陇海线西犯,同时继续结重兵,威胁武汉,这样津浦路以西、陇海路以南、平汉路以西、长江以北之广大华中地区,形势十分危急。

河南地处中原,是连接华北、华中的纽带,战略地位非常重要。“救亡图存,保家卫国”“保卫河南”已成为中原人的共同呼声。

根据中央关于“以鄂豫边区根据地,领导豫皖边工委、鄂豫边特委及整个河南省的工作”及毛泽东同志“望以大力发展该工作”的指示,1938年5月,中共河南省委决定迁驻鄂豫边地区,实现省委以竹沟为中心组织和发动河南敌后抗日游击战争,使其成为中原抗战的战略据点的战略目的。

1938年5月底,中共河南省委书记朱理治、组织部部长陈少敏、宣传部部长王阑西、青年部部长谢邦治、秘书长郭启卜等先后到达竹沟。中共河南省委在竹沟成立了由朱理治、彭雪枫、陈少敏三人组成的省委常委会。

为广泛发动河南游击战争,解决基干队伍与军事干部短缺的燃眉之急,驻于竹沟的党组织果断决策:即刻筹建一支1500人至2000人的新四军部队,并成立500人规模的干部教导队,以此为战争中流砥柱。与此同时,竹沟党训班也应运而生,致力系统培养从支部到区县级的核心骨干,为斗争筑牢组织根基。

在竹沟,以彭雪枫为主任、刘贯一为副主任的河南省统一战线工作委员会卓有成效地开展了工作。他们高举团结抗战的旗帜,团结了国民党省政府、军界及地方士绅在内的广泛力量,为党在竹沟地区放手发动群众、组建抗日武装开展敌后游击战争、创建敌后根据地创造条件,用统战工作保证竹沟抗日基地的存在与发展。

同时,中共河南省委在竹沟认真贯彻党中央关于加强党的建设、培训党员干部和《大量发展党员的决定》,通过培训各级党员领导骨干,积极恢复、重建党的各级组织,促进河南党的各项事业的快速发展。

1938年10月,河南省委竹沟扩大会议召开,全省恢复重建39个地、市、中心县委,黄河以南64个县中有59个县恢复建立了党的组织,党员发展到8000人,是全民族抗战爆发时党员的几十倍。

中共中央中原局构建华中抗战新格局

1938年9月29日至11月6日,正当武汉危急,华中战场发生巨大变化的严峻时刻,中国共产党在延安召开了扩大的六届六中全会。会议决定撤销长江局,设立中原局和南方局,为中原地区党的建设和敌后抗日根据地的开辟奠定组织基础。

中原局成立后,根据形势需要撤销河南、湖北省委,成立中共豫西、豫鄂边(也称豫南)、鄂豫皖、鄂中、鄂西北、豫皖苏等省委或区党委。同年12月至次年1月,朱理治在竹沟主持召开中共河南省委扩大会议,传达党的六届六中全会精神,宣布撤销中共河南省委、成立中共豫鄂边区党委的决定。豫鄂边区党委隶属中原局领导,区党委机关与中原局机关驻竹沟镇。

1939年1月,刘少奇抵达竹沟主持工作。在他的领导下,竹沟成为向中原输送干部、物资和传递信息的重要枢纽,堪称“中原的延安”。刘少奇在此撰写《论党内斗争》《论共产党员的修养》,强化党的思想建设。

为贯彻中央发展华中的方针,刘少奇明确提出建立敌后抗日根据地,把扩大抗日武装和主力部队建设、创建抗日根据地作为中原地区党组织的中心任务。

据史料记载,竹沟按照延安抗日军政大学模式,创办了多期教导队和党训班。短短两年内,先后向全国输送18批抗日基干武装共4800多人,其中党员骨干3000多名。新四军重建军部后的7个师中,第二师、第四师和第五师的基干队伍均从竹沟发展而来,第三师、第七师也有不少

骨干力量来自竹沟。

根据组织安排,李先念、陈少敏等率部南下开辟武汉外围根据地。9月,中原局决定建立鄂东、豫南、鄂中抗日根据地。次月,中共中央中原局根据形势变化,将豫鄂边、鄂豫皖、鄂中三个区党委合并为新的豫鄂边区党委,原豫南国统区党组织与豫西省委合并为新的中共河南省委留驻竹沟。三个地区的武装统一整编为新四军豫鄂挺进纵队,兵力9000多人,实现了豫鄂边区党和武装的全面统一。

同期,彭雪枫率新四军游击支队继续东进,开辟豫东、皖北局面,至年底部队发展至12000人,游击支队正式改编为新四军第六支队,并先后建立10多个县级抗日民主政权。自建立至1939年冬,中原局成功实现华中新四军的战略展开,部队由数千人发展至3万多人,初步实现中共中央发展华中的战略目标,为创建巩固华中抗日根据地奠定了坚实基础。

烽火岁月中,竹沟是党中央与中原局向中原各地输送干部的“人才枢纽”、调拨经费物资的“补给总站”、维系各方联络的“红色动脉”。它在中原大地的地位,正如延安之于全国——既是运筹帷幄的指挥中心,更是凝聚抗战力量的精神灯塔,以强大的组织力与号召力,引领着中原军民在烽火中奋勇前行。

彭雪枫挥师挺进豫皖苏

本报记者 殷瑞杰

彭雪枫,是中国工农红军和新四军文武双全、骁勇善战的杰出将领,也是豫皖苏边区抗日根据地的开创者,为中国人民的解放事业作出了重大贡献,被毛泽东、朱德誉为“共产党人的好榜样”。

1938年春,彭雪枫受中共中央派遣,率张震、岳夏等30多名红军干部进驻确山县竹沟镇开展中原敌后抗日工作,并担任中共河南省委军事部部长和中共河南省委统战委员会主任。

在当时,小小的竹沟,成为中原抗战的支点,被称为“小延安”。

为了更好整编游击队、扩大抗日力量,彭雪枫参照延安“抗大”的做法,在竹沟主持创办了两期军政教导队,培训了军政干部近千人,其中许多人后来成了新四军第四师和豫皖苏边区抗日斗争的中坚力量。

同年9月,党中央作出重要战略部署,派遣彭雪枫组建新四军游击支队,开辟豫皖苏边区抗日根据地。然而当部队抵达后,彭雪枫就发现,当地斗争环境之恶劣远超预期。

面对严峻形势,彭雪枫采取避其锋芒、灵活歼敌的战术,通过一次次的军事斗争粉碎了敌人的围剿。1940年11月,日军出动装甲部队围攻蒙城板桥集,彭雪枫率部沉着应战,利用地形击溃了日伪军5000多人的进攻,毙伤敌1000多人,并用机枪打下日军一架轻型轰炸机,成了华中敌后战场以弱胜强的经典战役。

从1938年至1944年,彭雪枫带领根据地军民同日伪军等发动大小战斗3700多次,累计歼敌48000多人,建起“敌后抗日堡垒”,沉重打击了日寇的嚣张气焰。

“文武兼备,智勇双全,上马可杀敌,下马笔如椽。”这是重重战火硝烟中彭雪枫将军的真实写照。

战场上披坚执锐斩关夺隘,战场下总结战争规律,构建武装力量建设理论。在与日军、伪军作战中,彭雪枫先后撰写《平原游击战的实际经验》《豫皖苏边两年来平原游击战总结》等文章,为我党我军抗击日寇提供了极具价值的实际经验和理论思考。

同时,彭雪枫还把宣传群众、发动群众、组织群众作为自己工作的首要任务。1938年5月,彭雪枫在竹沟成立了拂晓剧团,以舞台为战场,用文艺激发根据地军民抗战热情,用戏剧揭露日寇残暴罪行,积极开展形式多样的宣传活动,既给根据地和抗日前线带来了热烈的气氛,又使广大群众受到了教育。群众赞誉拂晓剧团是开放在豫皖苏抗日根据地的“文艺鲜花”。

“革命不仅要靠枪杆子,也要靠笔杆子”。1938年9月,新四军游击支队誓师东征之际,在彭雪枫倡议下,《拂晓报》在竹沟正式创刊。从此,这份战地报变身为“文化奇兵”,伴随着部队转战豫皖苏边区,为抗战注入源源不断的澎湃动力。

彭雪枫在《拂晓报》的创刊词里写道:“拂晓代表着朝气、希望、革命、勇敢、进取、迈进、有为,胜利就要到来的意思。军人们在拂晓出发,要进攻敌人了,志士们在拂晓奋发,要闻鸡起舞了。拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明。”

《拂晓报》一经面世,就以其鲜明的立场、真实的报道、生动的文字和新颖的版面受到根据地广大抗日军民的欢迎,在敌人的围追堵截中,以“星火燎原”之势走出豫皖苏边区,走向延安、重庆、西安等地,成为鼓舞军民斗志的拂晓之光。

来到豫东短短一年,彭雪枫率领的新四军游击支队就从当初的300多人发展壮大到17000多人,并建立了7个县的抗日民主政权,完成了初创豫皖苏敌后根据地的战略任务。之后又奉命挺进敌后,宛如一把利刃,再次插入了敌人的心脏。

1941年“皖南事变”后,八路军第四纵队改编为新四军第四师,彭雪枫担任师长,组建了骑兵团。彭雪枫亲自给战士们讲课,示范骑兵战术,并设计了一把集各家所长、更适合中国人使用的新式马刀,被战士们称为“雪枫刀”。骑兵团经严格训练,英勇善战,每战必胜,在创建和巩固淮北抗日根据地的战斗中立下了不朽战功。

不幸的是,就在抗战胜利前夕的1944年9月11日,彭雪枫率领新四军第四师再次奔赴豫东战场,在指挥河南夏邑八里庄战役时,不幸被流弹击中,壮烈殉国,年仅37岁。

2009年,彭雪枫被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

策 划:郑 刚 王振江 统 筹:刘 鹏 李铁军资料来源:市委党史和地方史志研究室 市委直属机关工委