发布日期:2025年07月29日

摇夏的蒲扇

□ 刘 韬

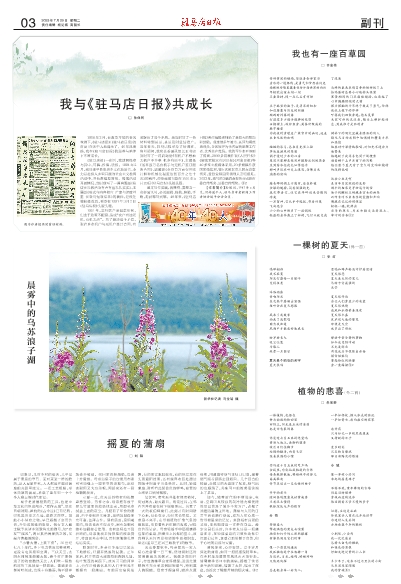

印象里,儿时乡村的夏天,几乎是属于蒲扇的季节。面对蒸笼一样的酷热,从入夏到仲秋,人人都是在摇动蒲扇的光影里度过。一把工艺粗糙、形体简陋的蒲扇,承载了童年里一个个令人难忘的时代印记。

扇子是消暑驱热的工具,也是中华文化的组成部分。“舜作五扇”,早在晋朝时期,崔豹的《古今注》已有记载,可见其历史之久远、意蕴之深厚。如此小小纳凉之物,早已超越了实用价值,升华成风雅的象征。偶有文人雅士赋予其诸多别致隽永的雅号,如“凉友”“摇风”,既显其消暑解热之效,又蕴含情趣的脱俗。

“小暑大暑,上蒸下煮”。20世纪七八十年代,乡下电力供应仅够照明,更没有电风扇和空调。三伏天里,太阳火辣辣地俯瞰大地,整个村庄像烧透了的砖窑酷热无比,人们唯一驱热纳凉的工具就是一把蒲扇。蒲扇多由葵树叶制成,边缘十分脆弱,稍不留神就会弄破裂。买回家的新蒲扇,母亲十分爱惜。母亲沿扇子的边缘用布条密密地缝上一圈窄窄的老粗布,既结实耐用又大方美观,闻起来还有一股植物的淡香。

立夏一过,伏天以其特有的热情肆意登场。劳作之余,母亲把存放于梁头竹篮里的蒲扇找出来,用湿毛巾拭去上面的灰尘。几把有了年份的蒲扇,由于受到汗水浸渍,扇柄处显得油光可鉴、色泽古朴。偶有扇面、扇柄破损的,母亲也舍不得丢弃,用布条细致缝补加固接着使用。也有扇柄处开裂折断的,母亲就找来拇指粗的枝条劈开,将扇面夹在中间,用细麻绳缝扎得结结实实。

酷暑时节,乡亲们多是早早起床下地耕耘,以避开热浪的侵袭。正午前后,村庄里高大建筑物的背阴儿处,枝叶繁茂的树荫下,凉风习习的河岸上,劳作后稍做休息的人们手里无不都握有一把蒲扇。有的用它扇风祛暑,有的用它驱赶蚊虫,有的把它放在头顶遮阳挡雨,还有些喜欢四处溜达的随手把扇子当坐垫用。此时,轻摇蒲扇,聆听着此起彼伏的蝉鸣,疲累的心绪早已悄悄飘散。

记忆里,老家天井处有棵老椿树,树冠高大,遮天蔽日。晚饭过后,左邻右舍喜欢聚在树下摇扇乘凉。劳累了一天的叔伯婶娘们,此刻才有时间静下心来,扯扯农事,拉拉家长里短。父亲扇不离手,在带着植物纤维气息的微风里,估算着秋后庄稼的收成,显得自信而从容。母亲轻摇手中那把磨得包浆的蒲扇,指着天上闪烁的星斗,教我辨认天河两岸相望的牛郎和织女,讲述《孟母三迁》《三娘教子》的故事。

无论春夏秋冬,母亲都为一家人精心准备着一日三餐,烧地锅时还时常用蒲扇助风燃火。偶遇多雨的日子,存放的柴草会变得潮湿,送进灶膛燃烧不充分形成倒回的烟气,特别熏人的眼睛。母亲手握扇柄,瞄准火源根部,用蒲扇将烟气往灶口里扇,逼着烟气顺着原路走回烟囱。几个回合的较量,灶膛里的火焰旺了起来,烟气出的也顺溜了,美味可口的饭菜很快端上了桌案。

如今,随着时代的不断进步,电扇、空调以其较强的制冷能力和便捷性早已普及了城乡千家万户,占据了消夏防暑的主阵地。蒲扇与人们的日常生活也渐行渐远,成为人们心底一份带着温度的记忆。来到城市寓居的父母,依然把蒲扇一直带在身边。漫步公园街头时,许多老人还是一把蒲扇在手,在轻摇蒲扇的习惯性动作中沉思着过往,享受着那份源于自然、归于心境的清凉与安康。

清风徐来,心亦安然。立于岁月深处的蒲扇,如同一把把摇曳的草本,在乡村角角落落里风风火火地行走。储藏着季节口令的蒲扇,摇散了快节奏生活的浮躁,摇落了太阳,摇来了夜色,也摇来了酸甜苦辣的烟火味。

印象里,儿时乡村的夏天,几乎是属于蒲扇的季节。面对蒸笼一样的酷热,从入夏到仲秋,人人都是在摇动蒲扇的光影里度过。一把工艺粗糙、形体简陋的蒲扇,承载了童年里一个个令人难忘的时代印记。

扇子是消暑驱热的工具,也是中华文化的组成部分。“舜作五扇”,早在晋朝时期,崔豹的《古今注》已有记载,可见其历史之久远、意蕴之深厚。如此小小纳凉之物,早已超越了实用价值,升华成风雅的象征。偶有文人雅士赋予其诸多别致隽永的雅号,如“凉友”“摇风”,既显其消暑解热之效,又蕴含情趣的脱俗。

“小暑大暑,上蒸下煮”。20世纪七八十年代,乡下电力供应仅够照明,更没有电风扇和空调。三伏天里,太阳火辣辣地俯瞰大地,整个村庄像烧透了的砖窑酷热无比,人们唯一驱热纳凉的工具就是一把蒲扇。蒲扇多由葵树叶制成,边缘十分脆弱,稍不留神就会弄破裂。买回家的新蒲扇,母亲十分爱惜。母亲沿扇子的边缘用布条密密地缝上一圈窄窄的老粗布,既结实耐用又大方美观,闻起来还有一股植物的淡香。

立夏一过,伏天以其特有的热情肆意登场。劳作之余,母亲把存放于梁头竹篮里的蒲扇找出来,用湿毛巾拭去上面的灰尘。几把有了年份的蒲扇,由于受到汗水浸渍,扇柄处显得油光可鉴、色泽古朴。偶有扇面、扇柄破损的,母亲也舍不得丢弃,用布条细致缝补加固接着使用。也有扇柄处开裂折断的,母亲就找来拇指粗的枝条劈开,将扇面夹在中间,用细麻绳缝扎得结结实实。

酷暑时节,乡亲们多是早早起床下地耕耘,以避开热浪的侵袭。正午前后,村庄里高大建筑物的背阴儿处,枝叶繁茂的树荫下,凉风习习的河岸上,劳作后稍做休息的人们手里无不都握有一把蒲扇。有的用它扇风祛暑,有的用它驱赶蚊虫,有的把它放在头顶遮阳挡雨,还有些喜欢四处溜达的随手把扇子当坐垫用。此时,轻摇蒲扇,聆听着此起彼伏的蝉鸣,疲累的心绪早已悄悄飘散。

记忆里,老家天井处有棵老椿树,树冠高大,遮天蔽日。晚饭过后,左邻右舍喜欢聚在树下摇扇乘凉。劳累了一天的叔伯婶娘们,此刻才有时间静下心来,扯扯农事,拉拉家长里短。父亲扇不离手,在带着植物纤维气息的微风里,估算着秋后庄稼的收成,显得自信而从容。母亲轻摇手中那把磨得包浆的蒲扇,指着天上闪烁的星斗,教我辨认天河两岸相望的牛郎和织女,讲述《孟母三迁》《三娘教子》的故事。

无论春夏秋冬,母亲都为一家人精心准备着一日三餐,烧地锅时还时常用蒲扇助风燃火。偶遇多雨的日子,存放的柴草会变得潮湿,送进灶膛燃烧不充分形成倒回的烟气,特别熏人的眼睛。母亲手握扇柄,瞄准火源根部,用蒲扇将烟气往灶口里扇,逼着烟气顺着原路走回烟囱。几个回合的较量,灶膛里的火焰旺了起来,烟气出的也顺溜了,美味可口的饭菜很快端上了桌案。

如今,随着时代的不断进步,电扇、空调以其较强的制冷能力和便捷性早已普及了城乡千家万户,占据了消夏防暑的主阵地。蒲扇与人们的日常生活也渐行渐远,成为人们心底一份带着温度的记忆。来到城市寓居的父母,依然把蒲扇一直带在身边。漫步公园街头时,许多老人还是一把蒲扇在手,在轻摇蒲扇的习惯性动作中沉思着过往,享受着那份源于自然、归于心境的清凉与安康。

清风徐来,心亦安然。立于岁月深处的蒲扇,如同一把把摇曳的草本,在乡村角角落落里风风火火地行走。储藏着季节口令的蒲扇,摇散了快节奏生活的浮躁,摇落了太阳,摇来了夜色,也摇来了酸甜苦辣的烟火味。