发布日期:2025年07月10日

一场跨越30多年的追寻与重逢

□ 张 朝

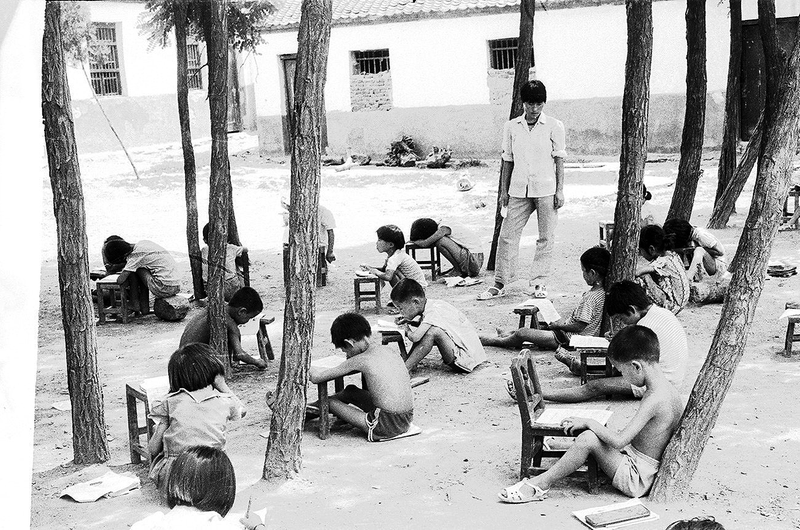

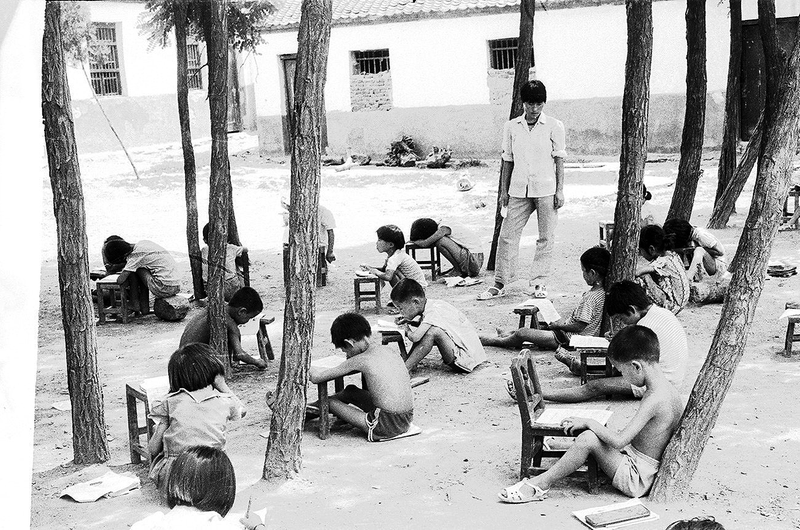

孩子们在小树林里学习。(资料图片)

孩子们在小树林里学习。(资料图片)

认真听讲。(资料图片)

认真听讲。(资料图片)

翻开布满岁月痕迹的相册,几张拍摄于20世纪80年代初和90年代初遂平县嵖岈山脚下小学的照片,宛如时光琥珀,封存着往昔的光影。

近年来,年近七旬的我市资深摄影工作者曹保峰对数十年来的旧照片进行整理。他指尖轻轻摩挲着这些微微泛黄的照片,褶皱间的每一道纹路都似在诉说过往的故事。照片中,老师们温柔的目光、孩子们纯真的笑颜,瞬间撞开了他记忆的闸门。那些在嵖岈山脚下拍摄的日日夜夜,如潮水般涌上心头。他心底涌起一股强烈的冲动——重走拍摄路,寻找照片中的故人,探寻“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”这一庄严承诺在乡村大地的践行足迹,感受改革开放以来党和国家对教育事业倾注的巨大心血,以及教育如何托举起一个民族的复兴梦想。

曹保峰的摄影生涯始于20世纪70年代后期。近50年的时光里,曹保峰始终将镜头对准基层。作为市第二高级中学教职工的他,教育题材是几十年坚持不懈进行的拍摄内容。为了记录乡村的劳动生产、民风民情,特别是乡村教育,他常常骑着那辆老旧的“二八大杠”自行车,在乡间小道上颠簸前行。车铃叮叮当当的声音,穿过晨雾,掠过晚霞,陪伴他丈量广袤的农村大地。几十公里、上百公里的长途拍摄是家常便饭,饿了啃一口硬得硌牙的干粮,渴了喝一口军用水壶里的凉白开,困了便枕着摄影包在田边席地而眠,深夜赶不回去时就蜷缩在村边的麦秸垛下听着虫鸣、数着星星过夜。有时路途遥远,他就把自行车费力地挂在客车上,搭车到达目的地附近后,再咬着牙继续骑行。车胎补了又补,链条换了又换,可他始终没有停下脚步。就这样,他的足迹遍布驻马店各县区,甚至骑行往返临近的信阳、漯河、南阳等市的县乡,用相机定格了无数在生活困顿时期依然闪耀着求知光芒的珍贵历史瞬间,积攒下数量庞大、震撼心灵的图片,为人们展开了一幅记录着民族奋斗与教育初心的历史画卷。

曹保峰回忆,这几张嵖岈山脚下小学的照片拍摄于1983年和1993年前后。照片里,夏季的阳光透过枝叶的缝隙,在地上洒下斑驳的光影,学生们或蹲或坐,捧着书本在校园树下认真地读书学习、专注地考试;老师则在一旁轻轻踱步,眼神里满是关切与期待,画面温馨而美好,承载着那个年代老师和学生对知识的渴望与对未来的朴素梦想。

这些照片拍摄时间久远,当时学校名字和老师名字都已遗忘。6月5日,骄阳似火。带着对故人的深切思念与寻找的执着渴望,由曹保峰发起,摄影家冯新文等组成的采访小队,向着嵖岈山区进发,踏上了这条连接历史与现实的特殊寻访之路。

采访小队首先来到遂平县凤鸣谷风景区中心小学。眼前的景象令人感慨:崭新的塑胶跑道上,孩子们嬉笑奔跑,这与老照片里尘土飞扬的操场形成了跨越时空的鲜明对比,无声诉说着30多年乡村基础教育翻天覆地的变迁。按照该校老教师的指引,一行人随后又匆忙赶往李尧小学。在那里,一位老师端详着老照片,皱着眉头思索许久,提供了一条线索:照片中的一位人物在凤鸣谷风景区居住。大家顾不上擦去额头的汗水,顶着烈日又马不停蹄地赶去。然而,见到那位老师后,却得到了否定答案,但又有了新的线索——照片中的人物可能是现居住在驻马店的苗老师。一行人又急忙返回市区,在狭窄的巷子里七拐八绕,终于找到苗老师,却再次失望。不过,苗老师又指认出其中一张照片中在树林下教孩子们的女老师是张秀枝,她现在在凤鸣谷风景区的一条街道上开有一爿商店。

第二天,依旧热浪滚滚。当曹保峰一行出现在张秀枝面前时,她满脸惊讶,颤抖着双手接过老照片,眼睛瞬间被点亮。“这是1993年拍的。”她声音发颤,指尖小心翼翼地抚过照片里自己年轻的脸庞,仿佛要透过纸张触碰那段逝去的岁月。当年她30来岁,在栗园小学当代课老师,教语文和数学,每月工资20多元钱。尽管如此,张秀枝依然把全部心血倾注在学生身上,用行动诠释着“苦自己不能苦孩子”的师者仁心。虽然1999年离开了工作岗位,但那段教学时光却成为她生命中最珍贵的回忆。她缓缓讲述着,自己教过的学生如今在各地绽放光彩,像女生曹丹读了博士,在省城知名医院当大夫,而她自己的儿女也通过读书改变命运。女儿研究生毕业,有了可爱的宝宝后,又继续深造读博士。“这就是知识的力量,是教育改变命运的明证。”说着说着,张秀枝眼中泛起晶莹的泪花。

曹保峰和张秀枝一同回到栗园小学。眼前的景象再次印证了时代的巨变:曾经的土坯房早已变成宽敞明亮的教室,琅琅书声从崭新的教室里传出。站在曾经拍摄的地方,往昔的场景与眼前的画面重叠交织。他们按照当年的模样,重新拍摄了照片。张秀枝挺直腰板,努力摆出当年的姿势,嘴角却忍不住上扬,眼中满是感慨与幸福。

这时,栗园小学的杨校长又提供了新线索,其中一张照片里的女老师是他当年的音乐老师申清连,她的侄女在断山口小学任教。采访小队一行人又赶到断山口小学(现富锦希望小学),经过一番周折,终于找到了申清连老师。她说那张照片里的情景是1983年,她在教孩子们唱歌。时光荏苒,匆匆40多年,当年的情景历历在目。

如今,她已71岁,依旧精神矍铄。她热爱唱红歌、唱戏,在抖音开设了账号,每天分享自己的歌声,用乐观积极的态度拥抱生活。她笑着说:“没想到过了这么多年,还有人记得我,还记得那段日子。看到现在学校这么好、孩子们这么幸福,我们当年的辛苦都值了。”

两天的寻访,让曹保峰收获满满。见到当年照片中的人物,看到她们幸福的晚年生活,曹保峰满心欢喜。曾经低矮简陋、条件艰苦的校舍早已不见踪影,取而代之的是漂亮的校园和崭新的教学楼,学校的师资力量也发生了翻天覆地的变化,年轻、高学历的教师怀揣着教育理想,扎根农村,为乡村孩子播撒知识的种子,用青春接力。

从照片中斑驳树影下的苦读到今日现代化校园里的奔跑,从民办教师的微薄坚守到高素质人才的薪火相传,这条寻访之路,不仅连接着个体的记忆,更清晰地勾勒出一条教育强国支撑民族复兴的壮阔征程。

唯一的遗憾是那张“读书角”照片中的老师和学生还没有音讯。

孩子们在小树林里学习。(资料图片)

孩子们在小树林里学习。(资料图片)  认真听讲。(资料图片)

认真听讲。(资料图片) 翻开布满岁月痕迹的相册,几张拍摄于20世纪80年代初和90年代初遂平县嵖岈山脚下小学的照片,宛如时光琥珀,封存着往昔的光影。

近年来,年近七旬的我市资深摄影工作者曹保峰对数十年来的旧照片进行整理。他指尖轻轻摩挲着这些微微泛黄的照片,褶皱间的每一道纹路都似在诉说过往的故事。照片中,老师们温柔的目光、孩子们纯真的笑颜,瞬间撞开了他记忆的闸门。那些在嵖岈山脚下拍摄的日日夜夜,如潮水般涌上心头。他心底涌起一股强烈的冲动——重走拍摄路,寻找照片中的故人,探寻“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”这一庄严承诺在乡村大地的践行足迹,感受改革开放以来党和国家对教育事业倾注的巨大心血,以及教育如何托举起一个民族的复兴梦想。

曹保峰的摄影生涯始于20世纪70年代后期。近50年的时光里,曹保峰始终将镜头对准基层。作为市第二高级中学教职工的他,教育题材是几十年坚持不懈进行的拍摄内容。为了记录乡村的劳动生产、民风民情,特别是乡村教育,他常常骑着那辆老旧的“二八大杠”自行车,在乡间小道上颠簸前行。车铃叮叮当当的声音,穿过晨雾,掠过晚霞,陪伴他丈量广袤的农村大地。几十公里、上百公里的长途拍摄是家常便饭,饿了啃一口硬得硌牙的干粮,渴了喝一口军用水壶里的凉白开,困了便枕着摄影包在田边席地而眠,深夜赶不回去时就蜷缩在村边的麦秸垛下听着虫鸣、数着星星过夜。有时路途遥远,他就把自行车费力地挂在客车上,搭车到达目的地附近后,再咬着牙继续骑行。车胎补了又补,链条换了又换,可他始终没有停下脚步。就这样,他的足迹遍布驻马店各县区,甚至骑行往返临近的信阳、漯河、南阳等市的县乡,用相机定格了无数在生活困顿时期依然闪耀着求知光芒的珍贵历史瞬间,积攒下数量庞大、震撼心灵的图片,为人们展开了一幅记录着民族奋斗与教育初心的历史画卷。

曹保峰回忆,这几张嵖岈山脚下小学的照片拍摄于1983年和1993年前后。照片里,夏季的阳光透过枝叶的缝隙,在地上洒下斑驳的光影,学生们或蹲或坐,捧着书本在校园树下认真地读书学习、专注地考试;老师则在一旁轻轻踱步,眼神里满是关切与期待,画面温馨而美好,承载着那个年代老师和学生对知识的渴望与对未来的朴素梦想。

这些照片拍摄时间久远,当时学校名字和老师名字都已遗忘。6月5日,骄阳似火。带着对故人的深切思念与寻找的执着渴望,由曹保峰发起,摄影家冯新文等组成的采访小队,向着嵖岈山区进发,踏上了这条连接历史与现实的特殊寻访之路。

采访小队首先来到遂平县凤鸣谷风景区中心小学。眼前的景象令人感慨:崭新的塑胶跑道上,孩子们嬉笑奔跑,这与老照片里尘土飞扬的操场形成了跨越时空的鲜明对比,无声诉说着30多年乡村基础教育翻天覆地的变迁。按照该校老教师的指引,一行人随后又匆忙赶往李尧小学。在那里,一位老师端详着老照片,皱着眉头思索许久,提供了一条线索:照片中的一位人物在凤鸣谷风景区居住。大家顾不上擦去额头的汗水,顶着烈日又马不停蹄地赶去。然而,见到那位老师后,却得到了否定答案,但又有了新的线索——照片中的人物可能是现居住在驻马店的苗老师。一行人又急忙返回市区,在狭窄的巷子里七拐八绕,终于找到苗老师,却再次失望。不过,苗老师又指认出其中一张照片中在树林下教孩子们的女老师是张秀枝,她现在在凤鸣谷风景区的一条街道上开有一爿商店。

第二天,依旧热浪滚滚。当曹保峰一行出现在张秀枝面前时,她满脸惊讶,颤抖着双手接过老照片,眼睛瞬间被点亮。“这是1993年拍的。”她声音发颤,指尖小心翼翼地抚过照片里自己年轻的脸庞,仿佛要透过纸张触碰那段逝去的岁月。当年她30来岁,在栗园小学当代课老师,教语文和数学,每月工资20多元钱。尽管如此,张秀枝依然把全部心血倾注在学生身上,用行动诠释着“苦自己不能苦孩子”的师者仁心。虽然1999年离开了工作岗位,但那段教学时光却成为她生命中最珍贵的回忆。她缓缓讲述着,自己教过的学生如今在各地绽放光彩,像女生曹丹读了博士,在省城知名医院当大夫,而她自己的儿女也通过读书改变命运。女儿研究生毕业,有了可爱的宝宝后,又继续深造读博士。“这就是知识的力量,是教育改变命运的明证。”说着说着,张秀枝眼中泛起晶莹的泪花。

曹保峰和张秀枝一同回到栗园小学。眼前的景象再次印证了时代的巨变:曾经的土坯房早已变成宽敞明亮的教室,琅琅书声从崭新的教室里传出。站在曾经拍摄的地方,往昔的场景与眼前的画面重叠交织。他们按照当年的模样,重新拍摄了照片。张秀枝挺直腰板,努力摆出当年的姿势,嘴角却忍不住上扬,眼中满是感慨与幸福。

这时,栗园小学的杨校长又提供了新线索,其中一张照片里的女老师是他当年的音乐老师申清连,她的侄女在断山口小学任教。采访小队一行人又赶到断山口小学(现富锦希望小学),经过一番周折,终于找到了申清连老师。她说那张照片里的情景是1983年,她在教孩子们唱歌。时光荏苒,匆匆40多年,当年的情景历历在目。

如今,她已71岁,依旧精神矍铄。她热爱唱红歌、唱戏,在抖音开设了账号,每天分享自己的歌声,用乐观积极的态度拥抱生活。她笑着说:“没想到过了这么多年,还有人记得我,还记得那段日子。看到现在学校这么好、孩子们这么幸福,我们当年的辛苦都值了。”

两天的寻访,让曹保峰收获满满。见到当年照片中的人物,看到她们幸福的晚年生活,曹保峰满心欢喜。曾经低矮简陋、条件艰苦的校舍早已不见踪影,取而代之的是漂亮的校园和崭新的教学楼,学校的师资力量也发生了翻天覆地的变化,年轻、高学历的教师怀揣着教育理想,扎根农村,为乡村孩子播撒知识的种子,用青春接力。

从照片中斑驳树影下的苦读到今日现代化校园里的奔跑,从民办教师的微薄坚守到高素质人才的薪火相传,这条寻访之路,不仅连接着个体的记忆,更清晰地勾勒出一条教育强国支撑民族复兴的壮阔征程。

唯一的遗憾是那张“读书角”照片中的老师和学生还没有音讯。