发布日期:2022年10月21日

加强种源自主创新 保障国家粮食安全

市农业科学院科技创新工作综述

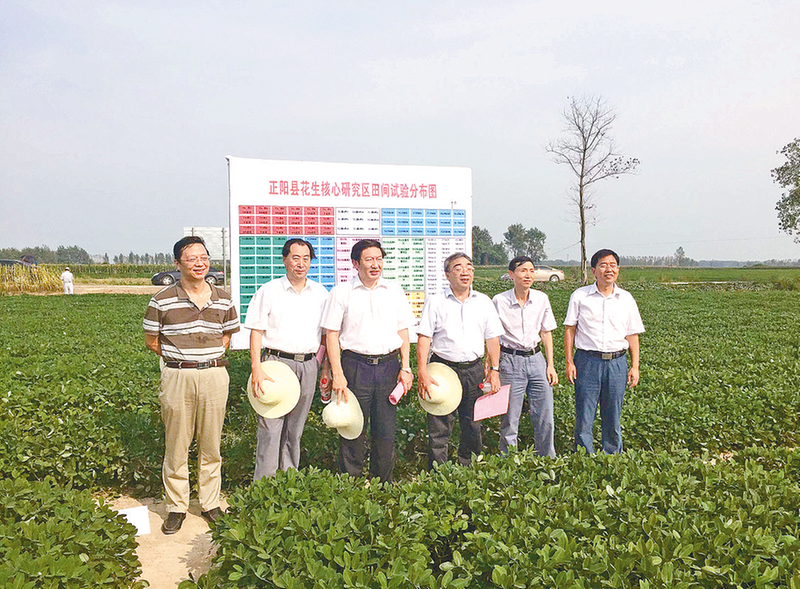

张新友院士指导花生生产。

张新友院士指导花生生产。  许为钢院士指导小麦生产。

许为钢院士指导小麦生产。  大麦试验田收获。

大麦试验田收获。  联合收割机收获芝麻。

联合收割机收获芝麻。  农科院专家在试验基地检查小麦田间试验。

农科院专家在试验基地检查小麦田间试验。  沃野田畴织锦绣。

沃野田畴织锦绣。 记者陈诚通讯员孙联合文\图

2021年5月,习近平总书记在河南考察时指出,从培育好种子做起,加强良种技术攻关,靠中国种子来保障中国粮食安全。

我市牢记殷殷嘱托,在种业科技自立自强、种源自主可控、保障国家粮食安全的征程中交出了一份沉甸甸的答卷。

种质资源库保存资源数量达1万份,初步建立驻马店市农作物种子基因库;合作选育出世界首个抗裂蒴、抗落粒型芝麻品种,贡献了芝麻产业的河南“芯片”;设立国内首家“真菌研究院士工作站”,攻克了全日光栽培黑木耳等8项关键技术……

党的十八大以来,依托政府的大力支持,市农科院认真贯彻落实习近平总书记关于科技创新重要论述,深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,大力推进种质资源等关键核心技术攻关,先后实施种质资源保护利用、创新平台建设、育种创新攻关、良种繁育提升等工程,选育培育并示范推广了一批高产优质、多抗广适的突破性新品种和绿色高效栽培技术,粮食作物良种基本实现了全覆盖,在保障国家粮食安全、助推全市乡村振兴和现代农业高质量发展中提供了强有力的科技支撑。

我市粮食生产实现“十九连丰”,粮食总产稳定在160亿斤以上,占全省的1/8。农业科技进步贡献率60%以上,农业主推技术到位率96%,主要农作物良种覆盖率98%,小麦、玉米良种覆盖率100%,耕种收综合机械化率达88.5%,小麦综合机械化率达99.4%,均位居全省前列。

建牢科研平台稳固创新阵地

科研平台是科技创新的基础支撑体系。十年来,市农科院主动对接,积极争取上级项目和资金支持,着力建牢科研平台,稳固创新阵地。

市农科院通过项目投资,完善了占地540亩的农业科研试验基地排水沟渠、机井、灌溉等基础设施,科研基础条件大幅提升。为加快新品种选育进程,在海南省乐东县九所镇新建占地53亩的海南南繁加代试验基地,大豆、芝麻、花生、玉米、蔬菜等课题陆续开展了南繁加代试验。近年来,市农科院通过南繁加代审定登记的农作物新品种占全院审定登记品种的70%。争取经费配齐生理生化及品种分析综合实验室仪器设备,分子育种水平步入3.0时代。种质资源库保存资源数量达1万份,初步建立驻马店市农作物种子基因库。为满足科技创新需要,正在高标准规划占地1294亩的农业科研新试验基地、48亩的农业科研创新中心。

依托国家、省、市农业科研项目建设各类科研创新平台23个。其中,国家小麦、花生、芝麻、大麦、蔬菜产业技术体系综合试验站,国家大麦创新基地、国家小麦原种扩繁基地、国家农作物品种区域试验站等9个国家级平台;省玉米、甘薯杂粮产业技术体系综合试验站,省博士后创新实践基地等6个省级平台;市大麦、食用菌种质资源创新重点实验室,市玉米、蔬菜工程技术中心等8个市级平台。

争取并建成张新友院士的河南省高油酸花生遗传育种院士工作站、陈剑平院士的河南省小麦抗性遗传育种院士工作站,河南省博士后创新实践基地等高层次科研平台。

引育科研人才 迸发创新活力

市农科院始终坚持“严把进口、疏通出口”的原则,通过“招才引智”和公开招聘活动,先后引进“985”“211”农业高校毕业博士3人、硕士34人充实到科研岗位。目前,市农科院研究员、副研究员47人,占50%,中级职称29人,博士、硕士37人,占39%,享受国务院、省政府、市政府特殊津贴专家3人,市“151”人才18人,市专业技术拔尖人才15人。通过健全人才培养机制、搭建人才培养平台、开展项目实践历练、鼓励学术交流等措施,实现人才培训与自我学习相结合,理论学习与实践历练相结合,加大人才培养力度、加速人才成长,全院现有11名45岁以下年轻专家主持课题或承担省、市科研项目。

坚持“请进来”。定期邀请张新友、陈剑平、许为钢院士等高层次专家作学术报告,指导创新,开阔科研人员视野,掌握科技前沿动态。坚持“走出去”。选派青年专家到墨西哥小麦与玉米国际研究中心、中国农科院、西北农林科技大学等单位开展学术交流和合作研究,在实践中锻炼成才,增强创新能力。

柔性引进张新友院士团队,合作开展夏花生“一选四改”生产技术研究,解决了花生种植品种不优、机械化程度不高等难题,成功培育出高油酸花生新品种,攻克了花生机械化耕作难题,正阳县花生亩产由过去不足200公斤跃升到现在的400公斤以上,君乐宝、鲁花、渤海花生交易中心先后落户正阳县,小花生催生大产业,实现面积和产量“双提升”、品牌和产值“双百亿”;与陈剑平院士团队合作开展土传病毒病害防控等5个科研项目,使全市小麦因病虫害造成的产量损失持续降低、控制在10%以下,推动我市小麦专业化、标准化生产技术达到先进水平。筛选适合我市种植的高抗优质小麦新品种17个,在我市示范推广种植面积130万亩,降低了生产成本,经济、生态效益明显;针对芝麻种植成本高、效益低的问题,积极与农产品质量安全学家、中国工程院院士、中国农业科学院油料作物研究所研究员李培武、芝麻首席科学家张海洋合作选育出世界首个抗裂蒴、抗落粒型芝麻品种,有效解决了芝麻“一干就炸、一碰就掉”的生产难题,成功研发“芝麻全程机械化种植技术”,今后可以像收割小麦一样收割芝麻,贡献了芝麻产业的河南“芯片”;积极推动“食用菌院士”李玉在泌阳县设立国内首家“真菌研究院士工作站”。建站以来,攻克了全日光栽培黑木耳等8项关键技术,筛选培育出30多个品种,实现工业化车间生产,使食用菌口感更好、更加绿色健康。

聚焦科研攻关 创新成果丰硕

十年来,市农科院持续推进扩大科研课题科技创新自主权,赋予创新领军人才更大的人财物支配权、技术路线决策权,创新活力得到充分激发,创新成果层出不穷。

科技创新工作取得新突破。市农科院成功选育小麦、玉米、大豆、芝麻、辣椒、茄子、食用菌等农作物新品种45个。其中,驻麦305、驻麦762等通过国家和河南省审定,驻麦328、驻豆19、驻豆20、驻椒19等通过国家审定,驻白1号、驻花2号、驻椒18、驻椒20等通过国家非主要农作物品种登记。申请植物新品种权22个,获得植物新品种权5个。获得国家专利39项,其中国家发明专利4项。制定地方标准32项,其中河南省地方标准6项。荣获市级以上科技成果奖25项,其中省科技进步一等奖1项、二等奖5项、三等奖4项,市级科技成果一等奖4项。在省级以上刊物发表科技论文263篇。

承担科研项目逐年增多。市农科院先后承担实施完成国家、省、市下达的科技项目47项,项目资金3802万元。其中,国家级项目8项,项目资金1965万元;省级项目19项,项目资金806.5万元;市级项目20项,项目资金1030.5万元。

农业技术推广成效明显。市农科院致力于解决科技成果转化“最后一公里”问题,常年选派60名科技人员深入生产一线,先后实施了一批技术含量高、示范效果好、辐射带动能力强的农业科技示范项目,取得了良好的示范效果。先后实施“院市共建”“四优四化”科技支撑、省重大科技示范专项32项,累计示范推广自主选育的小麦、花生、大豆农作物新品种35个,示范面积1250万亩,新增经济效益30亿元。引进示范推广了郑麦7698、矮抗58、郑单958、豫花37等一批优质高产农作物新品种,促进全市农作物良种更新换代。技术集成和示范推广了小麦黄花叶病防治、花生全程机械化种植、青贮玉米、绿色防控技术、化肥减施增效、食用菌立体化种植等栽培新技术45项,保障了粮食安全,减少了生产投入,提高了经济效益。

科普宣传影响扩大。与驻马店广播电视台联合举办农业科技讲座300多期,与驻马店日报、天中晚报合办农业科普栏目,发表科普文章160篇。借助“文化、科技、卫生”三下乡、“三区”人才、科技特派员、万名科技人员包万村、千名专家帮千村等科技服务活动和12316“三农”热线省级平台,结合农时季节,发放科技宣传材料,发布生产指导信息,为农民提供技术咨询,帮助农民解决农业生产中的技术问题。组织科技人员开展科技培训730期,培训农民群众8.5万人次,印发科技资料12万份以上。

博士后创新实践基地建设助力科研创新发展。充分发挥博士后创新实践基地对科研创新的促进作用,通过与国家、省现代农业产业技术体系科研创新团队合作,积极申报研发项目12项,对接博士13人,分离创制200多个种质资源材料并已在育种工作中得到较好应用,合作选育的13个新品系正在参加国家和省试验,获得市级科技进步奖9项,新增社会经济经济效益5亿元。

迈入新时代,奋斗新征程。农科人将深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,筑牢粮食安全“压舱石”,在农业关键核心技术攻关上久久为功,在推进科技成果转化上持续发力,为端牢中国饭碗贡献力量。