发布日期:2022年05月30日

麦收季里忆收麦

王贺锋

在儿时的记忆里,一个收麦季经过割、拉、垛、扒、摊、碾、晒到麦子归仓,即使老天爷不打搅,也要近1个月的时间。

小时候,父母和爷爷分家早,家里的劳动力只有父母亲。一到收麦季,父母亲每天都是天不亮下地,天黑透进家,两头不见日头,只留我和弟弟在家。

5岁时,母亲教我做饭,我学会了馏馒头、搅稀饭和打荷包蛋。于是整个收麦季,母亲便不再为做饭、吃饭发愁。每天中午和晚上,都是3岁的弟弟烧火,我馏馒头、搅稀饭或者打几个荷包蛋,给父母亲送到地里或是打麦场,惹得全村老少赞扬。

7岁时,母亲便开始教我拿镰刀割麦。母亲带着我从几分的小块儿地开始,从捏几棵到抓一把,再到揽到怀里一搂,放倒的麦堆越来越大。渐渐的,可以和母亲平分几垄麦地。这样,父亲就可以专一地套上牛车往场面里拉割下来的麦子了。

记得8岁那年,母亲带我割一块儿名叫“路西沿”地块儿的麦子,父亲说这块儿地是1亩6分地。地块儿特别狭长,宽只有3米多点,长足足有300多米。

若是300多米的路,走完只是几分钟的事儿,绝对是称不上远的。可是300多米黄澄澄的麦子,从地头看不到地尾。我一进地头,心里便是一阵恐惧,这啥时间能割完。

年轻时的母亲性格非常要强,啥事儿要是干不完,绝对不会轻易“收兵”。早上从家里出来时,她用茶瓶装了一满瓶的白糖水,用馏布包了几个煮鸡蛋和馒头。我知道,这意味着中午是不会回家了。

开始割了,由于地面不宽,我和母亲各把上几垄,母亲的多,我的少。我们弯腰低头一搂一搂地割,麦穗上的浮尘在面前飘散开来,一阵阵呛人和鼻塞的感觉。我和母亲都不说话,只是弯腰低头,地里只有规律的“刺啦、刺啦”镰刀割断麦子的声音。

割上一阵儿,我都会不由自主地抬起头看一眼前头,总想望到尽头,每看一回,都是一次绝望。母亲几乎不抬头,只是一个劲儿地弯腰向前挥动着镰刀,我只有硬着头皮继续向前,心里安慰自己,总有割到头的时候。

父亲套着牛车到地了,似乎看出了我的情绪,便叫停了母亲,对我们说:“这块地身太长,这种割法熬煎人。”

“咋个割法不熬煎人?”母亲问。

“你俩打截儿割。”父亲说。

“咋个打截儿?”母亲接着问。

“就是把麦地截成几段儿,你俩交替着割,每个人一会儿就能割完一截儿,有成就感。”父亲说:“不像这,割了半天还是看不到头。”

我和母亲很快理解并接受了父亲的建议。

我们用镰刀把狭长的麦田分成了十几个小段,我和母亲一人分割一段,割完一段,再往前割下一段,就这样交替着向前割。

还别说,采用了父亲的方法,真的有了不一样的感觉,一小段只需稍微加把劲儿就能割完,比起刚才的一抬头就望不到尽头,没了那种绝望的感觉。我和母亲又尝试着创新,时而从头往前割,时而从尾往回割。每割完一段,我和母亲都可以站着或坐下稍微歇上一小会儿,再去领新的任务。整个过程好像轻松了许多。

直到现在,我还挺佩服父亲当初这个简单却充满着哲理的建议——父亲其实是把一个看似难以实现的大目标化为一个个摸得着、看得见的小目标,用完成每一个小目标把一个原本难以实现的大目标变为了现实。不仅是收麦,人生也亦如此。

父亲的方法提高了效率,但是劳动的强度却没有丝毫减轻。直到傍晚,我和母亲用了一整天的时间终于把1亩6分地的麦子割得一棵不剩。

那天晚上是如何从地里回到家里的,我已经记不清了,只记得回到家,我一头便倒在床上,没有洗漱、没有吃饭。原以为我会倒头就睡,哪知全身的关节里有一种如万蚁啃噬般似痛非痛、似痒非痒的感觉折磨得我在床上辗转反侧了一夜。

从此,在母亲眼里,我已经成了家里的一个劳动力。每到麦收季,便和母亲带上父亲磨得飞利的镰刀,转战于老家的南北地块儿之间,驰骋于滚滚麦浪之中。直到后来有了四轮拖拉机带动的小型收割机,再后来又有了大型联合收割机。

几年前,收麦时节的一个上午,我接到了父亲的电话,说下午准备收自家的麦子,如果我能抽出时间的话,回家帮他一下。

想到6亩地的麦子,只有父亲一人,我急忙请了半天假,匆匆赶回了老家。

到了老家,直接赶到了庄稼地里,却发现只剩下一片泛着白光的麦茬,父亲正在收拾着一张红蓝相间的大塑料布。

“麦子割完了?”我问父亲。

“割完了,原本还要等一会儿的,开收割机的是我的学生,直接先给咱割了。”父亲忙乎着答道。

“哦,那麦子哩?”我又问。

“就手卖了。”父亲拍拍衬衣口袋,我才发现是厚厚的一叠钱。

“咱这就麦罢了?”我有些感慨。

“哈哈哈,你回来得早了,再晚回来一会儿,咱庄这一坡地都麦罢了!”

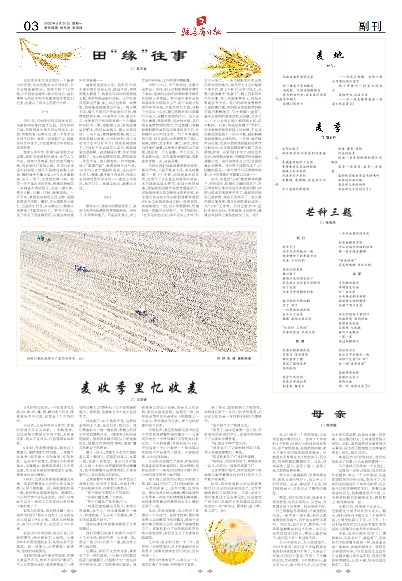

父亲笑着冲我说,顺手给我指了指远处正轰鸣着慢吞吞向前行进的十几台联合收割机。

后来,因为修高铁正好从我家麦田经过,6亩地全部被征收了,父母亲随我搬到了县城居住。于是,麦收于我们渐渐成了远去的记忆,只是每到芒种之时,年迈的父亲总是自言自语地念叨一句“春争日,夏争时,杏子黄,麦上场”。